La complexe intrication entre Histoire et Art ne saurait être mieux illustrée que par l’investissement intense et permanent du matériau historique de la Seconde Guerre Mondiale par le cinéma. Il ne s’agit cependant pas seulement de l’investissement d’un objet inerte et inchangé ; Marc Ferro écrit très justement que « le film est un agent d’histoire, fait partie des forces qui font l’histoire »1. En effet, le cinéma peut raconter et créer — et a raconté et créé — l’histoire en participant concrètement à la manière dont sera perçu quelque élément ou fait de nature historique. Plus précisément, et comme l’évoque Pierre Sorlin dans sa Sociologie du Cinéma, les œuvres cinématographiques dont la narration se base sur des faits historiques sont également un reflet de la manière dont lesdits faits sont perçus par la société les ayants produites. Elles sont en somme un pan de l’historiographie, et The Zone of Interest n’échappe pas à la règle : Le film historique n’est pas une illustration du passé, mais un discours sur le présent à travers le passé.

« Le film historique n’est pas une illustration du passé, mais un discours sur le présent à travers le passé. »2

En cela que l’historiographie publique de la Seconde Guerre Mondiale relève également pour une grande part de la mémoire, et encore plus au regard des génocides perpétrés durant cette période, une question se pose de manière particulièrement aigüe à l’endroit du cinéma historique la prenant pour objet : celle des liens entre art, esthétique, éthique et mémoire. Cette tension est exemplairement illustrée par les polémiques entourant Kapo, long métrage italien réalisé par Gillo Pontecorvo en 1960, qui est l’une des première œuvres de fiction abordant l’Holocauste. Kapo fut en effet le sujet d’une controverse et d’un débat aussi bien cinématographique que moral : au cours du film, un personnage retenu dans un camp de concentration décide de se jeter sur des barbelés électrifiés dans une tentative désespérée de fuir son terrible destin (voir l’illustration4). La controverse éclata au sujet du travelling vers l’avant (mouvement de caméra qui, ici, permet de se rapprocher du sujet), ajoutant en dramaturgie en amenant littéralement le spectateur au plus près de l’horreur de la scène.

Pouvant paraître anodin, ce mouvement enflamme la presse spécialisée : des réalisateurs majeurs comme Jacques Rivette ou François Truffaut questionnent le film, dont l’obscénité serait entre autres démontrée par ce travelling plein d’emphase. Se pose donc la question de la justesse avec laquelle l’indicible peut être dit, ou dans ce cas plus précis, comment représenter l’horreur de la Shoah dans l’art ?

Avant d’évoquer plus en détail les modalités d’expression de cet indicible, il convient de proposer quelques éléments d’analyse sur son caractère fondamental et sur son contenu : que reste il à dire des crimes perpétrés par les nazis ? Bien que la distanciation propre au travail scientifique ait pu permettre de proposer nombre d’éléments d’analyse et de compréhension d’une violence apparaissant au premier abord comme inédite, la représentation de cette barbarie fut assez vite ancrée dans l’écueil classique d’une violence sans logique et au fondement purement psychopathique, mythologie qui se matérialise spécifiquement dans la représentation d’Adolf Hitler comme d’une incarnation du diable5. Le nazisme est devenu le référent indépassable du mal, le point zéro — Godwin — vulgairement utilisé pour fonder tout raisonnement axiologique.

À rebours de ces lieux communs, Hannah Arendt, notamment à travers son concept de banalité du mal, met en avant l’idée que des individus d’une absolue normalité peuvent parfaitement réaliser les pires atrocités. Derrière Auschwitz, derrière le ghetto de Varsovie ou la rafle du Vel d’Hiv ne se trouvent pas des monstres brutaux et incompréhensibles, en dehors de l’Histoire, échappant à toute intelligibilité, mais bien des groupes sociaux, des individus, des personnalités, ayant un passif propre, des déterminations socio-historiques ainsi qu’une identité les rapprochant au moins virtuellement de tous les êtres humains. Plus précisément, elle postule que c’est en fait l’absence de sursaut moral et l’acceptation passive d’une autorité instituée par l’ordre établi qui peut faire émerger l’horreur dans le champ des possibles.

« Eichmann n’était pas fou au sens psychologique du terme et encore moins au sens juridique. […] Pire, ce n’était sûrement pas un cas de haine morbide des Juifs, d’antisémitisme fanatique, ni d’endoctrinement d’aucune sorte. […] Plus on l’écoutait parler, plus on se rendait à l’évidence que son incapacité à parler était étroitement liée à son incapacité à penser – à penser notamment du point de vue de quelqu’un d’autre. »

Arendt à propos d’Adolf Eichmann, officier SS responsable de la logistique de la solution finale. 5

On trouve ici un concept au premier abord proprement déstabilisant précisément parce qu’il implique de penser le nazisme et sa brutalité comme des potentialités plausibles de l’Homme. Du même mouvement est définitivement écarté le refoulement des bourreaux nazis dans les catégories de la bestialité ou la psychopathie, qui ne saurait apparaître comme autre chose qu’un exorcisme, une tentative désespérée de sauver l’idée utopique et anxiolytique d’une humanité intrinsèquement bienfaisante, et de se sauver soi-même avec7.

Bien que le réalisteur de The Zone of Interest, Jonathan Glazer, ait pu lui-même reconnaître le rôle joué par la banalité du mal dans la conception de The Zone of Interest, il serait erroné de faire de cette œuvre une simple transposition cinématographique des thèses arendtiennes : ses choix esthétiques nous démontrent bien plus une volonté de proposer une analyse plus originale et personnelle. La banalité du mal est ici davantage une ouverture, un élément de surface thématique, emmenant les spectateurs vers une réflexion de Glazer lui-même, plus nihiliste et générale, abordant plus largement la nature humaine, et tirant donc de fait vers l’atemporalité et l’atopisme.

Reconnu pour sa méticulosité et consacrant un temps considérable à la réalisation de ses films, à rebours du modèle classique des studios de production (notamment hollywoodiens), Glazer se plonge dès l’acquisition des droits de reproduction du roman éponyme dans des recherches historiques pointues, s’éloignant progressivement du récit initial en insufflant son propre regard de réalisateur. Il s’intéresse plus particulièrement au commandant de ce camp, Rudolf Höß : en reconstituant peu-à-peu à partir des archives la vie de cette homme et de sa famille, Glazer est justement frappé par un étrange sentiment de banalité : “Plus nous découvrions de fragments d’informations sur Rudolf et Hedwig [sa femme] Höß dans les archives d’Auschwitz, plus je réalisais qu’ils appartenaient à la classe ouvrière et qu’ils étaient en pleine ascension sociale. Ils aspiraient à devenir une famille bourgeoise, comme beaucoup d’entre nous aujourd’hui. C’est ce qui était si grotesque et frappant chez eux : leur familiarité avec nous”8. Glazer décide alors de faire de cette impression de proximité tout à fait dérangeante le fil rouge de son œuvre : sur un mode presque anthropologique, il s’attelle à plonger le spectateur dans un décorticage méthodique de la vie de cette famille à la fois si proche et si lointaine de l’humanité.

Pour cela, il s’appuie sur Łukasz Żal, directeur de la photographie particulièrement reconnu pour sa capacité à produire des images frappantes de réalisme9. Cette esthétique visuelle ultra-réaliste s’approchant de la rétine humaine est rehaussée par le travail acoustique des artistes Mica Levi et Johnnie Burn, restituant l’ambiance insondable de mort industrielle qui régnait dans le camp. Détonnant avec l’apparente familiarité de ce qu’on observe à l’image, le paysage sonore est dominé par le bruit sourd, haletant et pesant des fours crématoires, ainsi que les sifflements réguliers des locomotives apportant de nouvelles victimes. Contrairement à Kapo, on ne trouvera cependant ici aucune image détaillée du camp en activité et on n’imposera pas au spectateur le crime dans toute sa crudité graphique : l’horreur est en permanence repoussée dans le hors-champ et dans l’acoustique, le propos visuel étant de fait centré sur la vie de la famille Höß, figure de ce mal affreusement banal, dans la villa jouxtant le camp.

Glazer et son équipe nous plongent ainsi dans une expérimentation présentant l’horreur suintant à travers les interstices d’une vie de famille parfaitement normale, la reléguant dans un à-côté qui la met paradoxalement en valeur. The Zone of Interest propose, selon les mots de son réalisateur lui-même, deux films en un : “Un [film] que l’on voit, et un que l’on entend. Le second est tout aussi important que le premier, voire plus. Nous connaissons déjà l’imagerie des camps grâce à de véritables images d’archives. Inutile de tenter de la recréer, mais j’ai eu le sentiment que si nous pouvions l’entendre, nous pourrions d’une certaine manière la visualiser”. Il ne s’agira pas ici de sombrer dans une surenchère de violence qui ne pourrait servir qu’à marteler tautologiquement l’horreur solidement documentée des crimes nazis ; il s’agit au contraire de tourner la caméra vers les auteurs de ces actes.

Rudolf Höß recevant son cadeau d’anniversaire (écouter au casque pour remarquer l’ambiance sonore)

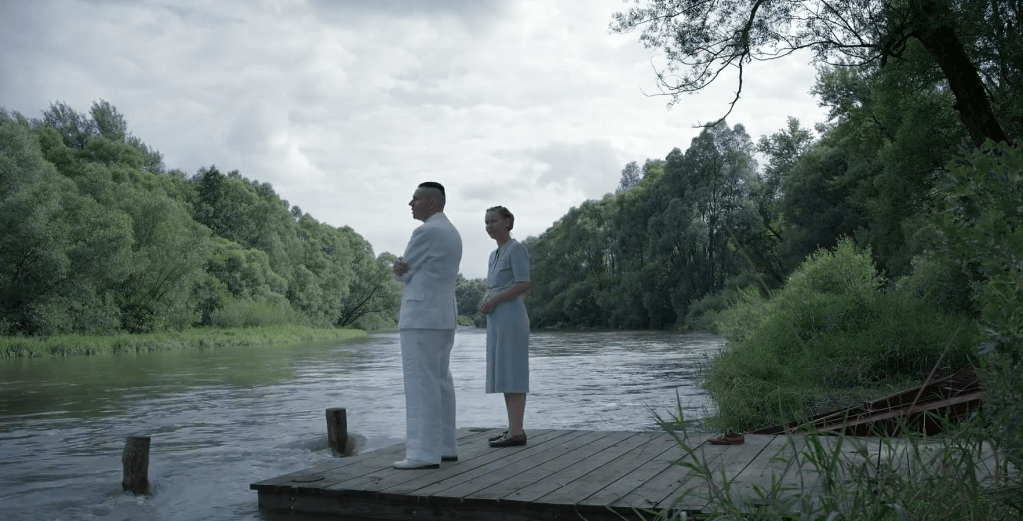

Et justement, il n’est ici nullement question d’introduire Höß le génocidaire comme une absurdité antinomique à sa qualité de père, de mari, ou d’ami, comme une reproduction caricaturale sur le modèle du Dr. Jekyll et Mr. Hyde. On cherche précisément à souligner l’articulation relativement naturelle des multiples aspects de ce personnage. L’utilisation d’innombrables caméras fixes au sein et aux alentours de la villa des Höß renforce une impression de surveillance perpétuelle et documentaire, d’introduction dans l’intime, semblable à une vidéosurveillance, et nous permet d’observer le commandant d’Auschwitz sous toutes ses facettes : artisan de la solution finale, travaillant d’arrache-pied à augmenter la cadence du génocide, mais également père, emmenant ses enfants faire une promenade en canoë sur le cours d’eau bordant le camp, et aussi comme mari, dont les responsabilités au sein du système génocidaire empiètent sur la vie de couple.

The Zone of Interest entreprend donc littéralement une démythification de la figure du génocidaire, la restituant dans ce qu’elle a de plus pathétique, de plus pitoyable et, en dernière analyse, de plus humain. C’est précisément à ce niveau que l’on peut observer le propos du film s’éloigner de la banalité du mal dans le sens le plus restreint, pour porter un regard explorant davantage l’agentivité des acteurs plongés dans les rouages du processus génocidaire.

Bien que le film accorde une place centrale aux perpétrateurs de ce génocide, quelques courts passages, nous présentent une jeune fille, habitante d’un village voisin, cachant régulièrement de maigres vivres pour les déportés exploités dans le camp de travail. On observe donc une dualité — instituée par le négatif — entre ces faibles tentatives de résistance et le déploiement de toute une industrie génocidaire, dualité déséquilibrée par l’inégalité des rapports de force et le temps de présence à l’écran : tandis qu’on observe cette jeune fille déposer d’un geste nerveux quelques pommes dans la terre boueuse, un nouveau convoi déverse des centaines de déportés à l’arrière-plan.

Opposition avec la machinerie génocidaire donc, mais aussi opposition d’agentivité avec ses acteurs. D’ascendance modeste, le couple Höß trouve une manne inespérée dans le système des camps : ils font l’acquisition d’une belle villa avec jardin à proximité d’Auschwitz, profitant de la nature entourant le camp comme une famille bourgeoise de son domaine. Tandis que son mari choisit une esclave sexuelle parmi les détenues10, Hedwige Höß se complait dans le rôle de la matrone, tenant d’une main de fer les détenus lui servant de personnel de maison, et faisant son shopping parmi les effets personnels saisies aux déportées arrivées quelques heures auparavant. La lecture de classe est ici quasi-transparente, Glazer ayant explicitement décrit les Höß comme une famille “en pleine ascension sociale”, aspirant à “devenir bourgeoise”11. Recevant la visite de sa mère, Hedwige Höß se plaît à lui annoncer qu’elle est surnommée la Reine d’Auschwitz ; cependant, malgré l’étalage de luxe permis par cette ascension, rendue malade par l’odeur âcre qui émane des cheminées du camp et constamment réveillée par le vrombissement des fours crématoires, la mère fausse rapidement compagnie à sa fille.

Cette focalisation sur l’agentivité permet donc de dépasser la banalité du mal en soi pour aborder son acceptation, en s’éloignant d’une vision présentant les acteurs du génocide comme coupablement passifs, vision plutôt dominante dans le concept de banalité du mal. : comment et pourquoi acceptent ils d’en être les auteurs ? La réaction de dégoût de la mère d’Hedwige Höß renvoie justement en miroir à l’agentivité des Höß, qui acceptent ou supportent eux-mêmes de vivre et d’élever leurs enfants dans le vacarme et la puanteur des fours crématoires — on a pu par ailleurs évoquer auparavant tous les avantages symboliques et matériels qu’ils tiraient de cette situation.

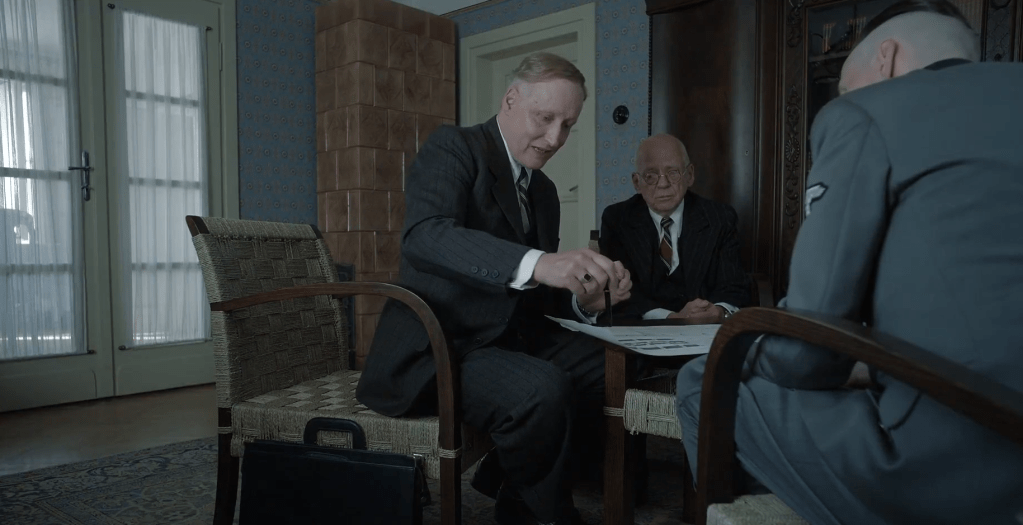

Les dernières minutes de The Zone of interest sont à la fois un retournement et l’apothéose de cette mise en récit. Sortant d’une réunion où il a reçu un ordre de mission le chargeant d’augmenter drastiquement la cadence de l’extermination12, Höß est étrangement perturbé, puis soudainement pris de hauts-de-cœur, comme dégoûté par ce qu’on lui ordonne de faire : ici est à nouveau signifié le coût psychologique de l’horreur, littéralement somatisé par ces hauts-de-cœur, puis ses vomissements. Alors qu’il se remet lentement de cette réaction physiologique, et tandis que son regard s’oriente vers l’extrémité sombre d’un couloir (voir l’illustration ci-dessous), la narration se brise totalement : un insert de quelques dizaines de secondes nous transporte vers le présent, exposant le personnel d’entretien du musée Auschwitz-Birkenau au travail dans le camp transformé en mémorial.

Le déni presque robotique auquel le personnage de Höß ne cesse de s’astreindre quotidiennement atteint son apogée au cours de cette scène clé où, par une expérience quasi-métaphysique, le protagoniste est confronté à la postérité de ses actes. La scène est ainsi rompue de maniere quasi-indolore par un fondu enchainé, et Höß semble l’espace d’un instant confronté à la survivance mémorielle du génocide qu’il a orchestré et à partir duquel il construit une forme de confort autant matériel que psychique, les haut-de-coeur et les vomissements dévoilant la réalité brutale masquée derrière cette forme de déni volontaire. Höß entrevoit sa postérité, non pas dans la gloire ou l’ordre, mais dans la poussière, les cendres, et le regard sévère d’une société future ayant jugé ses crimes. Et pourtant, après ce bref instant, il reprend sa marche, droite et mécanique : Le doute n’a pas suffi. Ayant possiblement entrevu la monstruosité de ses actes et leur transmission indélébile, il choisit malgré tout de poursuivre et d’achever la mission que l’administration lui confie.

Ce basculement temporel vers notre présent, appuyé par la matérialité du musée et la routine des gestes d’entretien, permet d’extraire la narration de sa stricte inscription historique. Prolongeant par là l’orientation fonctionnelle et réflexive propre au concept de banalité du mal, The Zone of interest ne transmet pas le simple message d’un mal appartenant à une temporalité précise, en l’occurrence la société nazie. Il s’attache plutôt à exposer une forme de jugement philosophique plus global présentant l’homme vacillant sous le poids d’une monstruosité structurée et agencée. Ici est assumée une lecture mettant l’accent sur les formes d’expression concrète de l’agentivité des sujets en dernier lieu, à savoir une vanité, un égoïsme et une apathie stoïque, comme autant de témoignages d’une humanité s’enfonçant dans ses propres méfaits.

Aujourd’hui, nous nous tenons ici en tant qu’hommes qui refusent que leur judéité ainsi que l’Holocauste soient instrumentalisés par une occupation ayant causé tant de conflits et de victimes innocentes, qu’il s’agisse des victimes du 7 octobre en Israël, de l’attaque en cours sur Gaza ou de toutes les victimes de cette déshumanisation. Comment résister ? Aleksandra Bystroń-Kołodziejczyk, la jeune fille qui brille dans notre film, comme elle l’a fait dans sa vie, a choisi de le faire. Je dédie ce film à sa mémoire et à sa résistance.

Discours de Jonathan Glazer, Oscars 2024.

Lors de son discours suivant la nomination de The Zone of Interest comme meilleur film étranger aux Oscars, Jonathan Glazer suscita une polémique en prenant un temps pour souligner le lien entre son œuvre et l’état de siège imposé à la population palestinienne depuis plus de 7 mois. De cette prise de position, il convient d’abord d’apprécier le poids (et le coût) politique, qu’on peut facilement estimer au regard des réactions outrées provoquées13. Par ailleurs, si The Zone of Interest est naturellement lié à l’histoire d’Israël puisque traitant de la Shoah, ce lien avec Gaza est finalement encore plus marquant au regard du propos développé dans le film sur l’acceptation de la banalité du mal et l’agentivité des individus dans le processus génocidaire. Le rapprochement entre les colons israéliens et la famille Höß paraît à cet égard beaucoup plus clair, non pas en raison de leur judéité, mais de l’orientation semblable de leur agentivité vers l’acceptation de la banalité du mal.

Cet éclatement du cadre narratif proposé par Glazer à la fin de The Zone of Interest peut certes, en première analyse, susciter le doute en apparaissant comme une généralisation quelque peu hâtive et abstraite sur le thème idéaliste de la “nature humaine” ; il se comprend néanmoins comme l’étape finale de cette tentative de dissipation du brouillard mythologique entourant la Shoah. En s’appuyant sur la banalité du mal, sans toutefois en faire sa seule clé de lecture, il donne un aperçu de ce processus, de son horreur, en accordant une place centrale aux complicités qui l’ont rendu possible, et qui ont triomphé des résistances qui s’y sont opposées ; il finit par décloisonner cette narration pour ouvrir le récit vers l’universel, et le replacer dans une contingence. Sa portée expérimentale, presque exégétique, n’est pas sans inspirer un détournement de la formulation utilisée dans l’ouvrage Contre l’antisémitisme et ses instrumentalisations : il rend la Shoah à l’Histoire.

POUR ALLER PLUS LOIN :

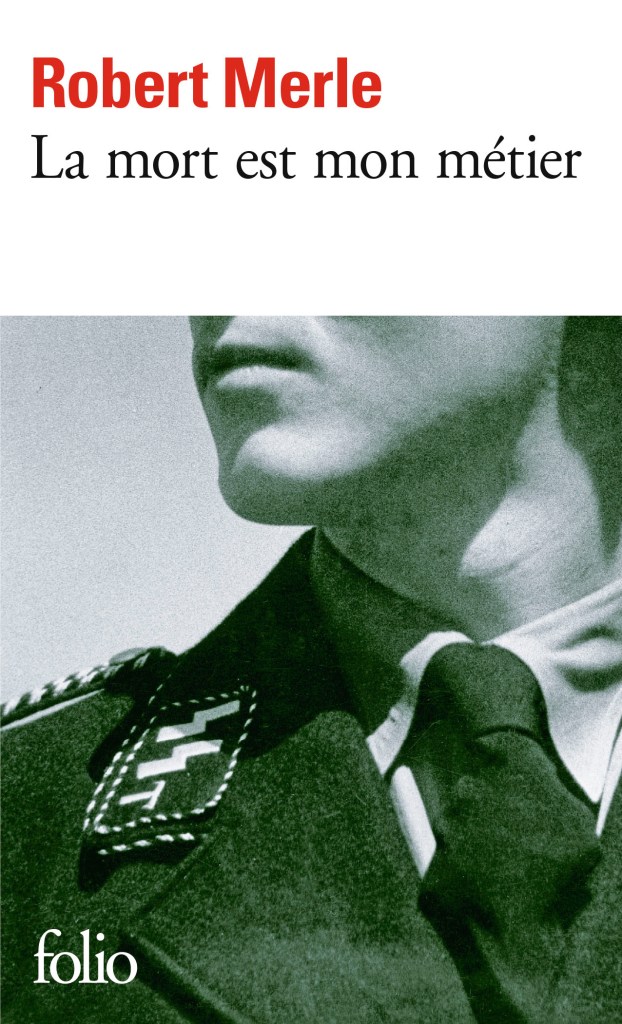

La Mort est mon métier est une biographie romancée décrivant l’enfance et l’ascencion de Rudolf Höß (ici renommé Rudolf Lang) au sein du système génocidaire. Parue seulement sept ans après la fin de la deuxième guerre mondiale, La Mort est mon métier est certainement l’un des premiers — et des meilleurs — représentants de cette approche internaliste et compréhensive de l’organisation de la solution finale.

Cet article vous est proposé par la rédaction en coopération avec @tom_444__

Annexe

Les illustrations non référencées sont directement issues du film The Zone of Interest.

- Ferro, M. (1977). Cinéma et Histoire. Gallimard. ↩︎

- Sorlin, P. (1977). Sociologie du cinéma. Aubier. ↩︎

- Pontecorvo, G. (Réalisateur). (1960). Kapò [Film]. Italie, France, Yougoslavie : Vides Cinematografica, Cineriz, Francinex, Lovcen Film. ↩︎

- Mythologie représentée entre autres exemples par La liste de Schindler. ↩︎

- Arendt, H. (2002). Les origines du totalitarisme – Eichmann à Jérusalem. Rapport sur la banalité du mal. Paris : Gallimard, p. 1043-1065 ↩︎

- Les notions d’exorcisme et de refoulement soulignant par ailleurs les soubassements très spirituels et pratiquement ontologiques d’une telle entreprise. ↩︎

- O’Hagan, S. (2023, 10 décembre). Jonathan Glazer: ‘The Zone of Interest’ is more than a Holocaust film – it’s about love, loss and madness. The Guardian. ↩︎

- À gauche : Institut für Zeitgeschichte München. (1943). La famille Höß dans leur villa d’Auschwitz, 1943 [Photographie]. Archives de l’Institut für Zeitgeschichte München. ↩︎

- Sur un tournage, le directeur de la photographie est chargé de l’aspect visuel de l’image, dirige les installations des lumières, le choix des caméras, leurs lentilles, ainsi que les mouvements de caméra à opérer en lien avec les cadreurs et le réalisateur. ↩︎

- Loin de se gargariser sur le thème de la perversion sexuelle, cette scène dépeint un Rudolf Höß frustré par son mariage en fin de course, honteux et pitoyable, qui met à profit son autorité hiérarchique dans un schéma d’abus sexuel encore une fois tristement banal.

↩︎ - Voir l’interview de Jonathan Glazer publiée par The Guardian, plus haut. ↩︎

- Il est ici question de l’opération Höß, qui a mené à la mort plusieurs centaines de milliers de Juifs hongrois en une cinquantaine de jours. ↩︎

- Glazer a — de manière prévisible — été accusé dans une lettre ouverte signée par plus de 1000 professionnels des industries créatives américaines d’avoir tenu ici des propos antisémites, en particulier en ce qui concerne la mention de l’occupation israélienne des territoires palestiniens. Voir Rubin, R. (2024, 18 Mars). Over 1,000 Jewish Creatives and Professionals Have Now Denounced Jonathan Glazer’s ‘Zone of Interest’ Oscars Speech in Open Letter. Variety. ↩︎